投稿平台

【育人故事】北建大魏东:关于爱、责任与星火相传的旅程

部门: 供稿:魏东 苑泉 审核:李海燕 魏楚元 发布时间:2025-09-16 阅读次数:

字号大小

【编者按】

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于教育的重要论述,落实全国、全市教育大会精神,充分展示我校教师弘扬践行教育家精神,为党育人、为国育才生动实践中的师德风范和育人智慧,特开辟“育人故事”专栏。让我们共同聆听这些故事,重温育人初心,感念深厚师生情谊,携手共筑建大美好未来!

魏东

智能科学与技术学院

教授 研究生导师

九三学社社员

曾任学校教务处副处长、电气与信息工程学院副院长,主管本科和研究生培养工作;2014年获评学校教学管理先进个人,2018年获评学校学科建设管理工作先进个人,2019年获评学校教学名师,2022年获评学校优秀教师;科学研究领域为人工神经网络数据处理与优化计算、基于人工智能的智慧社区安全防控和建筑设备节能控制;近年来指导学生获得省部级科技竞赛特等奖、一等奖等14项,学生一项成果获高校(京津冀)科技创新成果展示推介会一等奖暨创新金奖,一项成果入选2024年度北京自动化学会“ai 场景应用”优秀案例;获北京市教学成果一等奖1项、二等奖2项,核工业总公司部级科技进步三等奖1项;主编2部住房城乡建设部“十一五”和“十三五”规划教材。

和学生在一起

立于讲台,凝视着一张张年轻而渴求知识的面庞;或是深夜伏案,逐字斟酌学生发来的论文初稿——此情此景,总令我心中涌起沉甸甸的责任与无与伦比的幸福。这份责任,源于“传道授业解惑”的师者天职;这份幸福,则源自见证年轻的生命在引领下萌芽、生长、绽放。

课堂:不止传知,更在育信

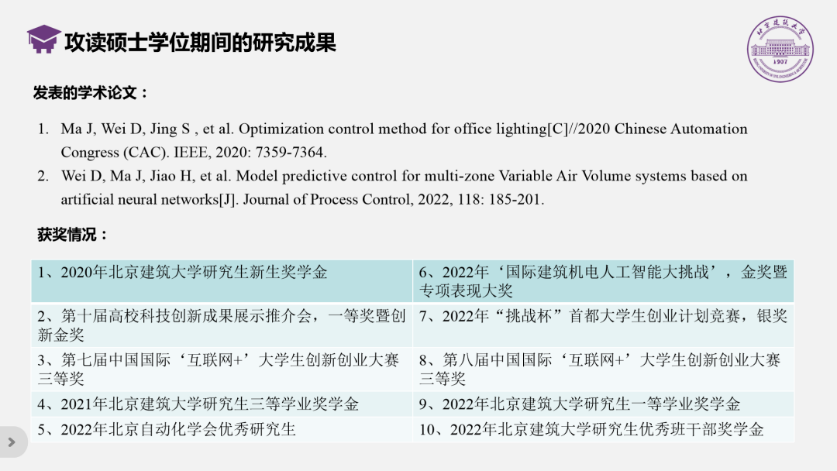

小马同学读研期间发表论文和所获奖项

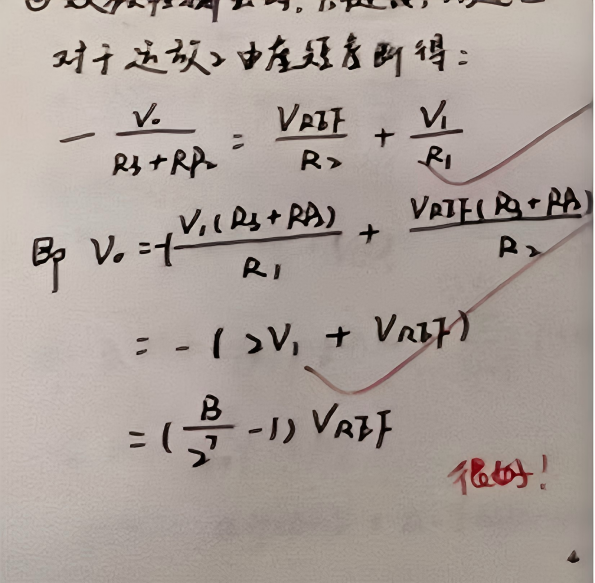

给学生上课,我从不认为仅仅是完成知识点的讲授。面对这群步入大学、对未来既憧憬又忐忑的年轻人,课堂更是他们建立学科自信、点燃探索热情的重要阵地。作为信息类工科专业的任课教师,我所授课程内容抽象性强,且与多门前序专业基础课紧密关联。因此,即便课程已讲授十余遍,我仍在备课中投入大量精力。课堂上,我密切关注学生的神情及与我的互动。一旦察觉困惑的眼神,便即时点破难点——绝非简单重复,而是运用更直观的描述进行阐释。看到学生眼中闪现豁然开朗的闪光,我内心倍感欣慰。学生的作业,我每份必改,发现问题必附文字批注。2016级的小马同学时常提起:“魏老师批改作业真的逐错批注,有时批注比我该题的作答还详尽!”几年后,当这位小马同学以发表sci top期刊论文、多项科技竞赛奖项、北京自动化学会优秀硕士研究生称号和校级优秀硕士论文的硕果回报母校时,我发觉——教育最动人的力量,恰是这般不着痕迹的沉淀:当年作业本上那些红色字迹,已化作治学精神的基因,在岁月流转中生长出挺拔的学术脊梁。

批改作业

课堂上,我始终传递这样的信念:错误是学习的必经之路。我积极肯定学生的思考过程、独特视角和点滴努力,以此激发他们的自信心。对于优秀作业,我会画上醒目的大拇指,或批注“很棒!”“进步显著,再接再厉!”——这些具体肯定,不断夯实学生“我能行”的信念,让他们更勇于尝试、乐于探索、无惧挑战。

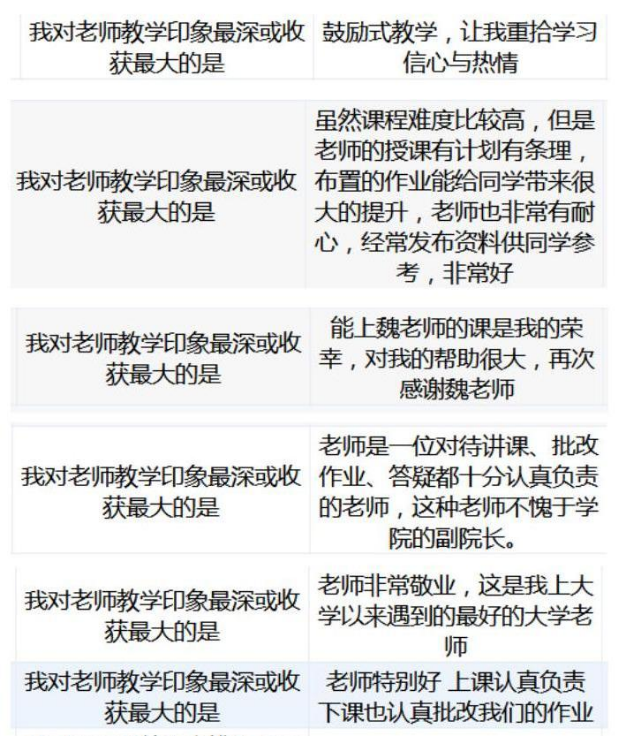

同学们在评教系统中的主观评价

已推免到外校读研的学生发来的消息

学生经常在给我发来的微信中、在教务系统教学评教的主观评价中提到“鼓励式教学,让我重拾学习信心与热情” “魏老师的选修课,也是收获最大的课之一”“您的每一堂课都为我打开了新世界的大门,让我在知识的海洋里不断探索。”同学们的反馈,比任何荣誉都珍贵。

论文:初心淬炼,薪火始燃

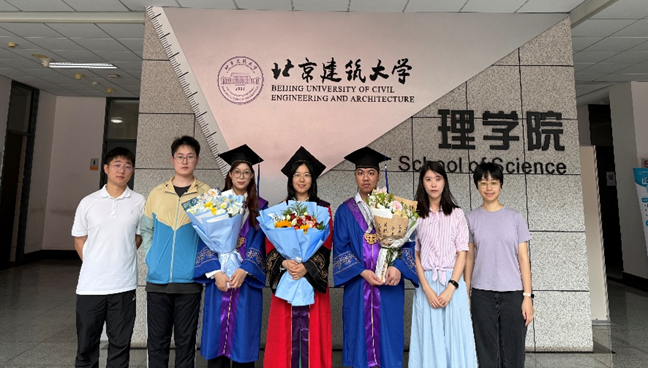

给研究生拨穗

修改研究生论文于我而言,不仅是技术性的“纠错”,更是一场严谨的学术对话。从宏观的框架逻辑到微观的标点规范,每个环节都承载着塑造学术品格的重任。2025年指导研究生小华的经历尤为深刻:面对因病延误的论文初稿,我们开启了与时间赛跑的修改历程。那些深夜的文件和消息往来——有时凌晨仍能收到他发来的文稿,而我的即时反馈总能让他倍感安心。答辩后他感慨:“有次凌晨一点多发想法,老师竟秒回,我深受触动,也特别受教。”当他在毕业典礼后特意将拨穗的荣耀时刻留给我时,我更加确信:那些挑灯夜战的论文修改,不仅打磨了学术成果,更在师生心灵间铸就了永恒的学术传承。

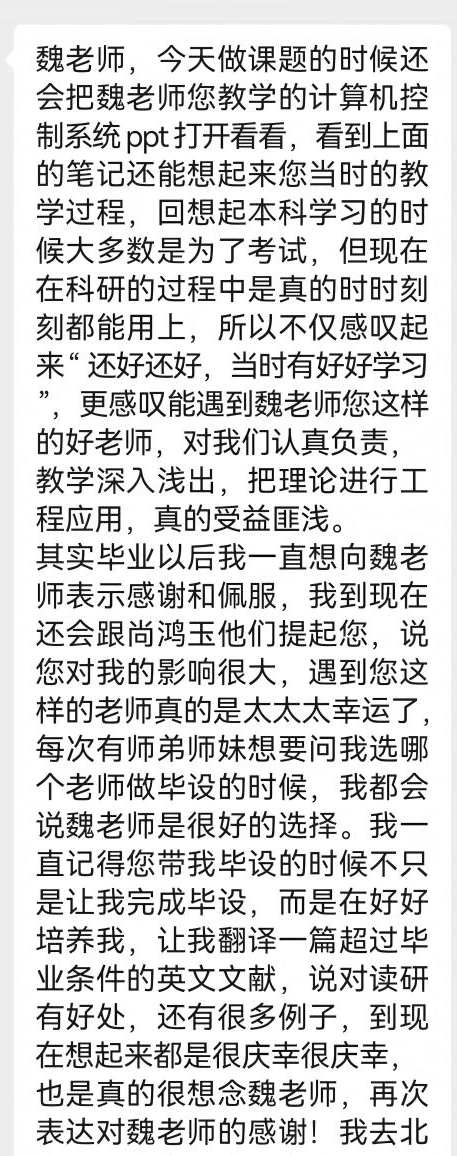

毕业生在校园电台为我点歌

每每看到学生收到论文录用通知后的喜悦,以及答辩成功后眼含泪光的笑容,我深深体会到,这份“较真”的价值——它是在学术的峭壁上,为学生搭起的坚实阶梯;是在探索的迷雾中,为他们点亮的一盏明灯。

毕业一年的研究生在校园电台为我点歌“最美的太阳”,教育就像种太阳,我们埋下光的种子,终将在意想不到的地方绽放。而最动人的回响,莫过于学生那句“请您少熬夜”的叮嘱。原来在传授知识的同时,我们也交换了最珍贵的东西——用严谨治学影响他们的人生,用真诚关怀换来他们的牵挂。这大概就是教师最幸福的收获:既见证桃李满天下,更拥有被学生真心惦念的温暖人生。

创新:探新求识,启智明心

学生创新成果获第十届高校(京津冀)科技创新成果展示推介会一等奖暨创新金奖

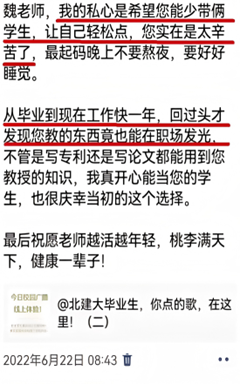

作为研究生导师,我致力于带领研究生团队在人工智能与智慧城市、智慧建筑的交叉领域开展创新研究。团队取得了丰硕成果:学生研发的智能系统成功入选2024年度北京自动化学会“ai 场景应用”优秀案例;指导学生在各类学科竞赛中累计获得省部级以上奖项14项。特别值得一提的是,团队参加由香港机电工程署与广东省科协联合主办的国际建筑机电人工智能挑战赛时,在与来自全球10个地区的120余支参赛队伍(包括英国帝国理工学院、香港大学等国际知名高校)的激烈竞争中,一举斩获赛事最高荣誉特等奖及一等奖。此外,团队的另一项创新成果在第十届高校(京津冀)科技创新成果展示推介会上,经过严格评审,从110件入围复评的优秀成果中拔得头筹,荣膺一等奖暨“创新金奖”这一殊荣。

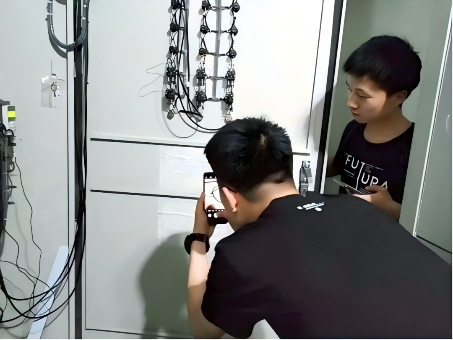

研究生小冯和小焦在项目现场

当同学们因未考入名校而略显失落时,我以“人生是场马拉松”相勉励,叮嘱他们“真正的成长不在于起点高低,而在于持续奔跑的耐力与决心。只要努力,你们不比名校学生差。”帮助年轻人树立对自己和未来发展的信心。令人欣慰的是,我指导的研究生毕业后在各自岗位均展现出优秀的专业素养:2022届毕业生小韩同学在中冶京诚工程技术有限公司工作期间,连续获得2023年度“青年先锋”和2024年度“优秀共青团员”称号;同届毕业生小孔同学在北京燃气工程建设管理分公司任职期间,获评2024年度“先进工作者”和北京燃气集团“优秀共青团员”。更令人欣慰的是,毕业生们积极投身国家关键技术攻关,2021届毕业生小冯同学凭借过硬的专业能力加入国内半导体设备领军企业北方华创科技集团股份有限公司,并在2023年荣获企业“学习意识奖”;同届毕业生小焦同学加入我国光刻机研发核心企业上海微电子装备(集团)股份有限公司,在2024年获得“攻坚克难”激励奖,以实际行动为国家突破“卡脖子”技术难题贡献力量。毕业生们以卓越的专业能力,践行科技报国的使命,展现了团队培养的扎实成效。

羽毛球活动

园博园健走

公园踏青

聚餐音乐汇

除培养学生的能力和品格之外,我着力在研究生团队中营造乐观、积极、团结的氛围,定期或不定期组织学生打羽毛球、健步、踏青等活动,增强了团队凝聚力。同学们踊跃展示才艺,每次聚餐都成为他们的舞台。席间我还组织猜歌名等活动,点燃轻松愉快的氛围。

结语:星火不灭,征途不息

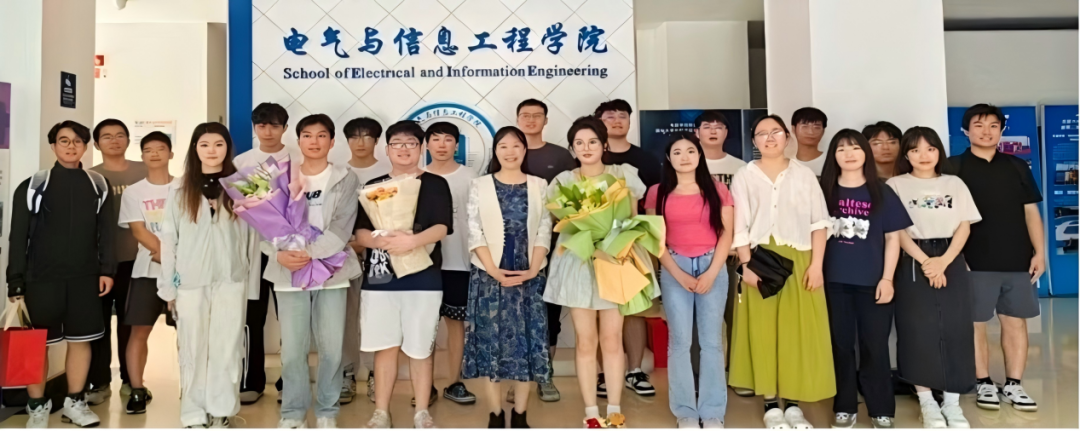

和学生在一起

我深知,教育是“慢”的艺术,是“一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂”。我愿以知识、严谨与关爱为薪火,点燃更多年轻心灵,陪伴他们在求知路上步履坚定,见证他们成为更好的自己。因为,成就学生的同时,我也被其蓬勃的生命力滋养,被这份崇高的事业所成就—这便是我平凡而深刻的育人故事,一个关于爱、责任与星火相传的旅程。

编辑:任敏

编辑:任敏